文|表外表里 陈梓洁 付晓玲

涨工资了,30000元。

收到消息的那一刻,西西是高兴的,毕竟自己的收入跑赢了97%的“沪漂”,但这种喜悦转瞬即逝。

月入3万有什么用呢?西西感叹,中午吃25块的盒饭,还是舍不得加煎蛋,通勤依旧是那辆二手小电驴,包包还是缝缝补补的那一个。

小镇做题家出身的她,曾以为考上名牌大学、找到一份高薪工作,就可以过上想买就买、说走就走的“松弛感”生活。

没想到大城市就是一个巨大的游乐园,里面每个项目不仅单独收费,越好玩的还越贵,自己卷生卷死,牺牲个人生活、健康all in工作,仍然难言体面。

这听起来有些矫情,却是无数北漂、沪漂的心声,打开社交软件,“月薪2万死抠硬攒”“一年50不敢乱花一分钱”的帖子乱飞,所谓的“打工人的天花板”,其实经不起细看。

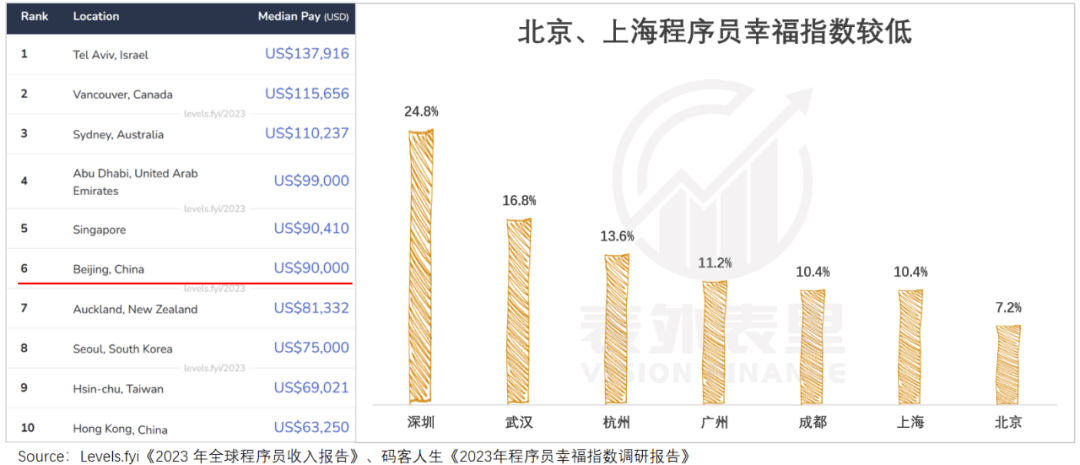

以码农为例,2023年北京程序员年薪中位数超过60万元,放眼全球都不算低,但幸福指数却在国内主要城市垫底。

本文几位主人公均手握高薪,却时时焦虑,他们的故事验证了“人是环境的产物”,也应了那句——人的一生,都在为自己的选择买单。

每一分体面,都明码标价

作为一名服装设计师,研究美丽、时尚、艺术就是思思的工作。

喝着咖啡看秀,跟同事畅聊服装趋势和市场流行的是她,深入面料市场、服装车间,亲眼见证自己的设计从图纸一步步走进商场橱窗的也是她。

多少人梦寐以求想过上如此光鲜的生活,思思正式工作前,也觉得这就是“体面”。

直到后来她发现,自己买不起自己设计的衣服。

关闭房屋中介的对话框,思思打开购物车,毫不犹豫地删掉了那件售价上万的衣服,即使那是自己今年最得意的作品。

心头在滴血,但她没有办法,隔壁租户熬夜打游戏的声音一阵阵传来,她翻滚半天仍无法入眠,任谁加班到后半夜还睡不好觉都会想逃离。

再联想到客厅里,被合租室友堆满的垃圾桶、随意丢弃的杂物,思思想要挪窝的心情更是达到了顶峰。

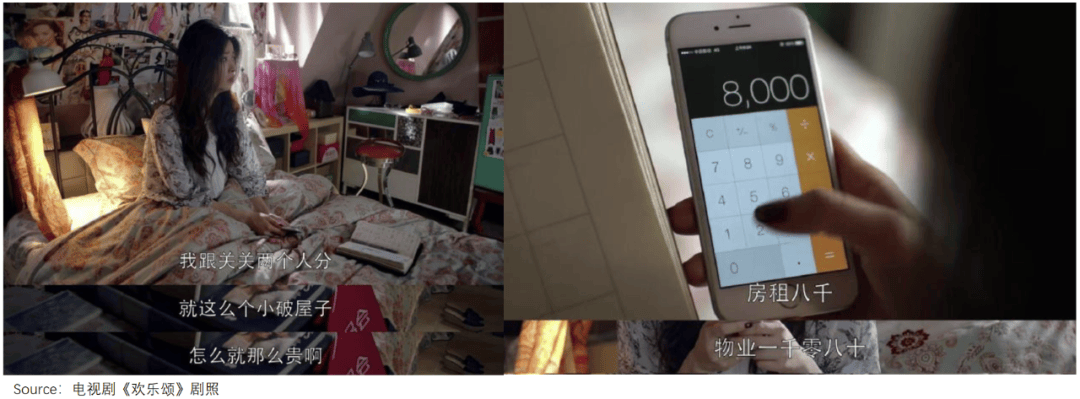

而想要在上海住得“舒服”是一件奢侈的事情,思思合租的老破小,属于“每天回到家感觉自己弯着的腰终于断了”的那种类型,租金仍要4000。

“上海还有自己的货币,吃吃喝喝的开销也不小。”她算了一笔账,自己月薪近2万,即使省着花,扣除房租、生活费后也所剩无几。

在北京大厂工作的子言,工资比思思高了一半,仍然是月光族。

“这就是你做的方案?我找ChatGPT,写得都比你好。”挤挤攘攘的会议室里,主管毫不留情的呵斥,让子言瞬间红温了。

自从新领导上任后,他就经常被公开处刑,明明用的都是一样的思路,现在却被贬得一无是处,明眼人都知道,这是清洗团队的惯用招数。

受了窝囊气的子言,只能立正挨打,但心火总是要发泄,每每到了临界点,他就会疯狂在游戏里氪金,或拉着兄弟去泡吧喝酒,痛骂主管泄愤。

靠着外部多巴胺,好不容易哄好自己,更大的打击又接踵而至——工龄最长、干活最多的他没有涨薪,主管的跟班反而涨到他前面去了。

“那段时间跟兄弟打游戏、喝酒都不能缓解我的郁闷了。”走到崩溃边缘的子言,沉迷上了徒步、演唱会,以把自己从工作环境中完全抽离,来换取安宁。

“如果没有这些情绪补偿,这份工我1秒都干不去了。”子言的语气中,带着一丝平静的疯感。

大厂高P田鑫很能理解子言的心情,“幸亏我工作早,不然我也会像他们一样。”

北漂15年的他,是“踩中互联网红利”的那波人——刚毕业就拿到了头部电商公司年薪15万的offer,相当于彼时北京公务员平均工资的3倍。

工作没几年,田鑫就有了买房能力,当时五环外房价还是一万出头,他在家里帮衬下拥有了人生第一套房,2轮房价上涨潮后,这套原价100万的房子翻了5倍。

年薪也是坐火箭般地上涨,很快就迈过了70万元的大关,尽管996、大厂病已经开始盛行,但狂飙的业绩、膨胀的钱包,让田鑫“不识愁滋味”。

“全套装备都是苹果的,而且年年更新,送女朋友的礼物,都挑贵的买……”年轻时的田鑫,以为生活就是越来越风光的。

但后来他知道了,人生其实是不按常理出牌的。

钱是有上限的,欲望是无止境的

在马桶上干坐了二十多分钟,估摸着参会的人都走干净了,田鑫神色局促地走向地下车库,上了一辆停在角落里的老雷克萨斯,逃也似地离开。

这不是他做了什么亏心事,而是怕掉面,“这次的活动规格很高,来的都是电商业内的精英、大佬,人家都开着保时捷、路虎,我怕被看到了影响不好。”

原本,田鑫对车的认知就是一代步工具,并常常为在北京有房有车而沾沾自喜,但升到中层之后,随着接触到的人脉、圈子提升,他深刻理解了“车子如面子”的道理。

他永远都忘不掉,有一次他牵头与大客户谈生意后,用自己的车带他们去酒店吃饭,客户转头上了同事宝马车的尴尬。

事后,上司委婉地劝他该换个车了:“到了这个层级,要多注重外在,行头跟得上,事情才好谈,可别因小失大。”

田鑫知道上司说的有道理,奈何心有余而力不足。

生娃之后,他从五环外小两居室,换到四环更舒适、学区更好的大三居,结果高位站岗,如今每月背着1万3的房贷。

家里有“吞金兽”嗷嗷待哺,大人开销也不低:“年轻时是衣服架子,咋穿都好看,现在年纪上来了,身材走样了,不穿点质感好的衣服都不敢出门。”

一笔笔膨胀的花销,哪怕月入近5万也不经花,哪里还能支持他随便换豪车。

即便真能买得起,田鑫现在也不敢轻举妄动,毕竟电商内卷有目共睹,“减员”“降薪”已成为业内日常,靴子说不定哪天就落自个身上了。

已经有类似经历的阿琳,最有发言权。她所在的建筑类公司,已经先后裁员两轮,而她们这些留下的人,面临的是加班double、奖金打骨折,“上班的时候靠抽烟续命,下班得喝罐啤酒解压,结果越干拿得越少。”

而伴随着钱包的缩水,体面也逐渐“出走”。

“我从来没想过,自己有一天会去买二手口红。”阿琳以前是去SKP买上千块的化妆品都不眨眼的人。

那是一支迪奥的新款口红,正品也就400多,但硬是在购物车里躺了两个月,只因每每要下单时,她就会想“如果不花这笔钱,一家人就可以多吃一顿海底捞,或者逛一次山姆”。

最终,在海底捞的卡座上,阿琳清空了购物车里的正品链接,翻遍二手平台,以不到四分之一的价格,下单了一支别人用过的。

收到货后,她拿纸蘸着酒精,心理安慰式地轻轻擦拭了一下,就对着镜子涂了起来,“口红的颜色很衬我,但也莫名让人难堪。”她五味杂陈道。

这样的时刻不是个例,每每听到体面破碎的声音,阿琳都会忍不住想,“如果没留在北京,说不定我早就在老家考公上岸,找个体制内对象,朝九晚五、生活安逸。”

但她知道,这也只是想想。因为再来一次的话,她还是会选择留在北京。

空有“京沪魂”,难成“京沪人”

带孩子骑行到天安门的时候,阿琳体会到了“人生的分水岭是羊水”的具象化。

故宫、后海、长城……这些外地小朋友寒暑假难得来一次,甚至只在书本、视频里瞻仰过的景点,是阿琳每周带孩子休闲玩乐的地方。

除了让孩子“生在起跑线上”,阿琳自己在北京也活得更舒心。

“出门在外,常常能受到一些善意的帮助。”阿琳举例说,每年冬天回老家逛商场,前面的人总是不管不顾,让厚重的防寒帘子打后面人的脸,但在北京,前面进去的人,都会帮忙挡住帘子,等她们过去。

有这样感受的不止阿琳,几乎每一个想挤进京沪圈的人,理由都绕不开包容的人文、齐全的配套和广阔的个人发展空间。

立志扎根上海的大鹏,跳槽三次,自学了不少课程,终于进入大厂成为了一名程序员。在嵌入式这个岗位,大多数人都是2万,他已经拿到了3万多的工资。

不仅工作光鲜,他还混进了各种爱好圈。第一次参加线下拍摄活动,别人都拿着几万的长枪短炮,他挎了一个几千块的小单反,一天下来找不到一个模特,后来入手了一个高货,才发现原来女神也有亲和的一面。

“每次挎着相机出去,我都觉得可体面了。”大鹏认为自己距离成为“新上海人”又近了一步。

被朋友邀请去大厂精英线下局时,他志得意满,未曾想迎接他的是暴击。

在座的有高P,也有从大厂出走的创一代,从事的领域涵盖人工智能、物联网、自动化等等,几乎人人都以年薪为计量单位,一大半都有不止一套房。

有人直言已经“退休”,接下来准备找点靠谱的投资项目躺平;有人酝酿着趁行业风口跳槽,博更丰厚的薪资。

“我那3万多的工资,说出来很高,可在行业内已经到头了,做的工作和别人比起来也显得好廉价。”现在说起来,大鹏仍觉得尴尬。

他全程都没敢开口,之后也没再参加类似聚会,“几万块的相机,可以拼一拼‘体面’,可一套普通老破小就要四五百万打底的‘体面’,根本追不起。”

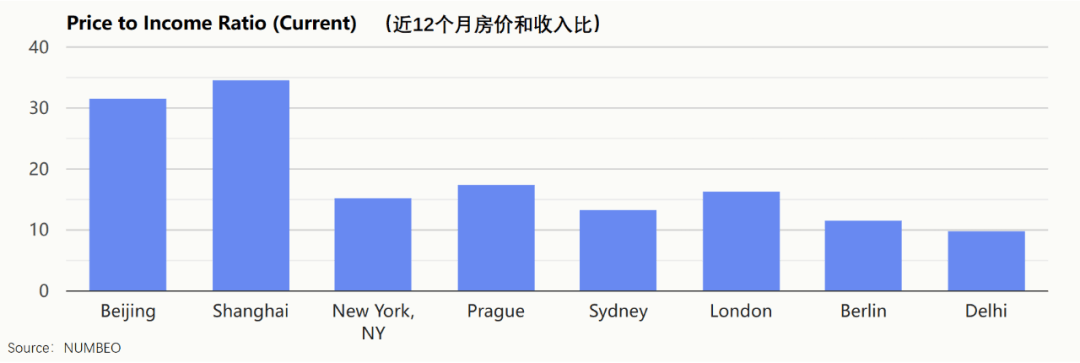

毕竟当年田鑫们的工资,垫垫脚尖就能够到房价,而如今大鹏们的时代,却是房价遥遥领先于收入。

比大鹏更早参悟这一点的尼莫,已然开始谋划离开上海、退守老家。

他报考了老家的一家事业单位,只等上岸,就辞了这边的工作,回去过每天朝九晚五、月入4000的“理想生活”。

但过年回了一趟家,粉碎了这一切。

高中同学聚会上,尼莫发现那些毕业回老家的同学,基本上都是开车过来的,这让他意识到“在北京上海没有车很正常,但在老家的话,没有车会显得很没面子”。

可要买辆车,靠自己回来之后那点微薄的工资,猴年马月才能买得起;拼爹的话,爸妈的养老金一个月才两三千,根本负担不起。

而这只是老家生存的第一关,后面还有房子、结婚、生娃等一堆难题,哪哪都要烧钱。

不想啃老的尼莫,过了年又回到上海,老老实实搬砖去了。

(文中人物均为化名)返回搜狐,查看更多

责任编辑: